| [2017_01_26_03]��������(41)���C����̘V�������咣�ɂ�������(���C������~�i��2017�N1��26��) |

| [2017_01_26_03]��������(41)���C����̘V�������咣�ɂ�������(���C������~�i��2017�N1��26��) |

|

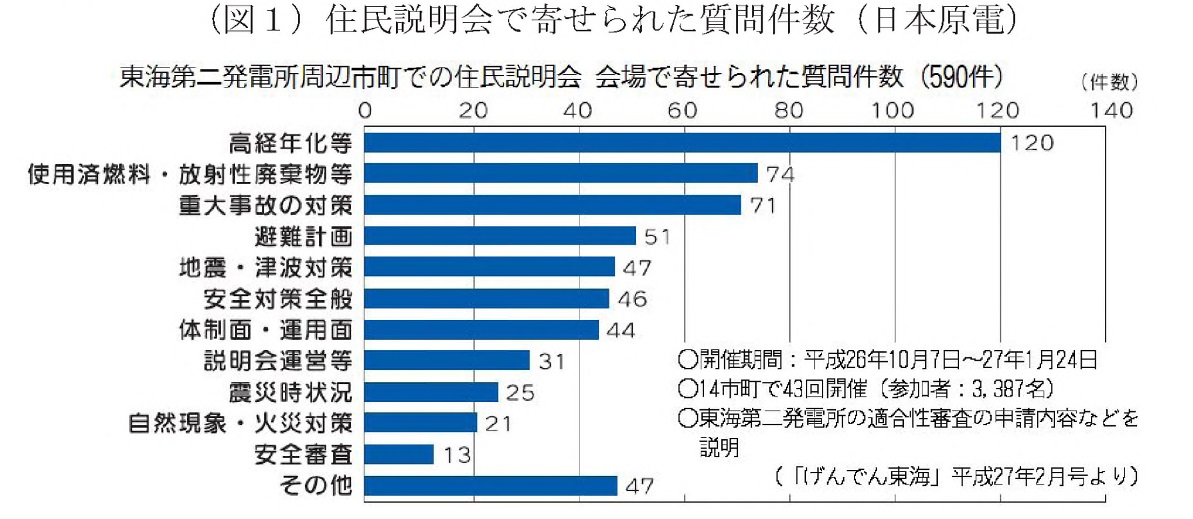

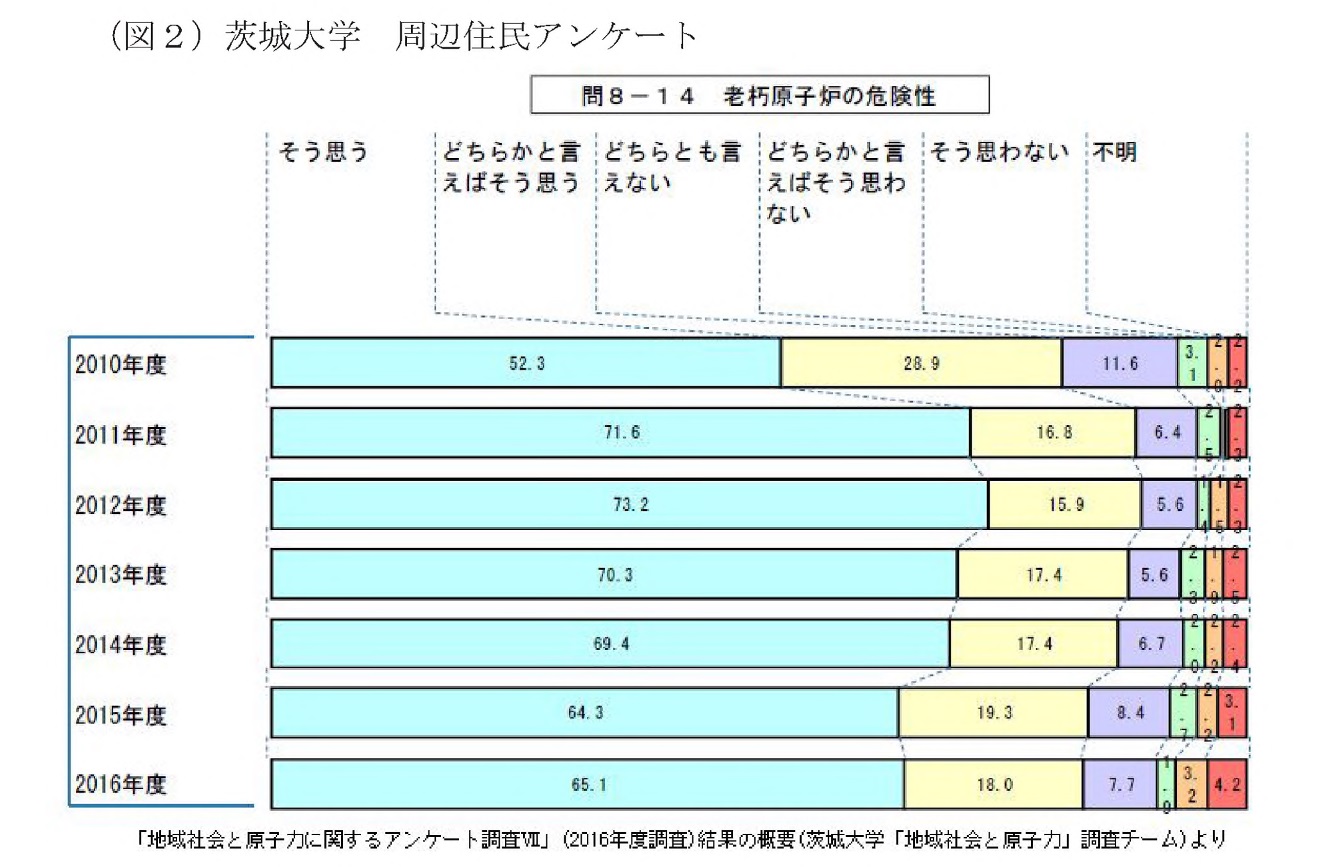

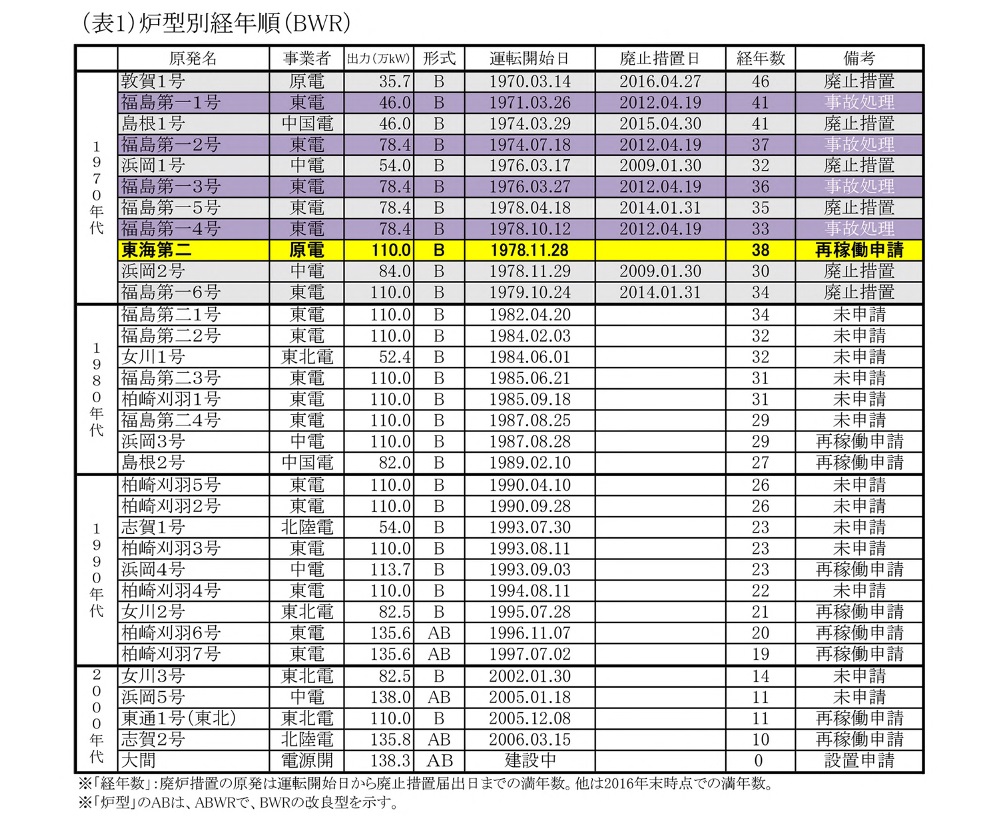

�Q�ƌ� �@04:00 �@����24�N�i�s�E�j��15�� ���C��q�͔��d���^�]���~���������� �@�����@��Ό��L �O265�� �@�퍐�@���@�O1�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������ʁi41�j �@�@�@�@�@�@���C����̘V�������咣�ɂ������� �@2017�N1��26�� �@���˒n���ٔ���������2���@�䒆 �@������i�ב㗝�l�ٌ�m�@�͍��O�V �@�O �@1.�͂��߂� �@�������q�F���K���@�́A���q�F�̉^�]���Ԃ�����40�N�Ƃ��Ă���B �@�������퍐���{���d�́A���q�F���K���@�u����40�N���[���v�̗�O�K��i43����3��32��2���j���g���Ă����20�N�̉����^�]�����悤�Ƃ��Ă���A�ƍl������i��1�j�B �@40�N���}����2018�N11���܂łɎc��2�N������B��O�K��ɂ��u�^�]���ԉ����F�\���v��40�N���}����1�N�O���3�����O�̊ԂŐ\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̗�O�̉^�]���ԉ����F�\���́A�ݒu�ύX������эH�F�F�܂��͂��́u�����݁v���Ȃ��ꍇ�͉����\���ł��Ȃ��B �@�퍐���{���d��20�N�����\�����Ԃł��鍡�N2017�N8������11���܂ł̊ԂɌ��ݐ\�����Ă���u�ݒu�ύX���v����сu�H�F�v�F���A�����łȂ���ΔF�u�����݁v��퍐��������炢�A�u�^�]���ԉ����\���v�Ȃ�тɁu�ۈ��K��ύX�F�\���v���o���āu���o�N���Z�p�]���v�R���ɓ��낤�ƍl���Ă���B ---------------------------------------------------------------------------- �@��1�u�l������v�ƌ����̂́A���̍ٔ��̐i�s���c�ɂ����Ĕ퍐���{���d�̑㗝�l�Ɂu20�N�����\��������\��͂���̂��v�ƕ����Ă��u�˗��l���畷���Ă��Ȃ��̂ł킩��Ȃ��v�Ƃ���B�퍐���{���d�̐ӔC�҂͓����ҐȁA�i�s���c�ɂ͂܂������o�Ȃ��Ȃ��̂Ŋm�F�ł��Ȃ��B �@�Z��������ł͏Z������u20�N�^�]������ژ_��ł��邩��ĉғ��\�����Ă����ł��傤�H�v�Ǝ��₳��Ă��u�܂����f�ł���ɂȂ��Ƃ������Ƃ����x���\���グ�Ă���B���C��d�����������ɂ���Ƃ������Ƃ��厖�ł��̈��S��ɂɑS�͂��X�����Ă���v�Ƃ��������Ȃ��B���������퍐�����ғ��{���d�̕s�����Ȏp���ɂ��B ---------------------------------------------------------------------------- �@���C���������ȏ�^�]���������邱�Ƃ͋ɂ߂Ċ댯�ŁA�Z����̐l�i����N�Q����ؔ������댯��������B �@���C����̉^�]���~���i�@�ɋ��߂Ă��錴����Z���́A���������퍐��́u20�N�����\���v�̓���������ȏ�A�^�]�����̊댯����D��I�Ɏ咣����\��ł���B���̖@��ɂ����āA�K���ψ���̐R����҂��ƂȂ��A�u20�N�^�]�����v�̐���ɂ��ďW���I�ɐR�����邱�Ƃ����߂���̂ł���B �@2.�V�����ɂ������咣�v�� �@���㐔��̂����Łu�V�������铌�C����̊댯���v�ɂ��Ď咣����B�咣�v��̊T�v�����炩���ߗ\������B �@����ƂȂ鍡���́A�܂�������蓌�C����ɑ�����ӏZ���̊S���u�V�����v�ɂ��邱�ƁA�܂����ӏZ���̑������u�V������������������ȏ㓮�������Ƃ͊댯���v�ƍl���Ă��鎖�������B �@�܂����{���d���L�̌����Ȃ�тɓ��C����́u�g���u���v�����{�ł������Ƃ��������������B�܂��V�����ɔ����@��̏�̌X���ɂ��ďq�ׂ�B �@�����đ㗝�l���A����܂ł̓��C����̃g���u������̒�����A�V�������������ہE�E�E���p��Łu���͕��H����v�ȂǁE�E�E�v����ɂ���܂ł̒������Ԃɗ͂�����������A�_�f�ɐG�ꂽ�萅�ɐG�ꂽ��A�����q�𗁂т����ʂ̘V�������������u���сv��u�Ђсv���������Ă��邱�Ƃ������A���̌������L�̘V�������X�N�����C����Ɏ����Ƃ��đ��݂��Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���B �@��������O�ɔ퍐���{���d�ɑ��āA�_�_�v�|���咣������ʼn^�]���ԉ����̃��X�N�ɂ�������̓I�f�[�^����я��𐿋�����B �@�����̃f�[�^������������ŁA�u��2��ځv�ɂ͌��q�F���͗e��ɒ����N�������q���������āu���낭�v�Ȃ��Ă���_�E�E�E���͗e��|�ނ̒����q�ƎːƉ����ۂɂ��Đ������A���C����̌��q�F���͗e��̍|�ނɂ��Ď咣����B�Ȃ��A�S��1,400km�ɋy�ԂƂ����P�[�u���̓��A�Â����\��̃P�[�u���ɂ��ĐV�K����ɂ��ƂÂ��Ă��ׂē�R���P�[�u���Ɏ�芷����Ȃ�Α���Ȃ��B �@�u��3��ځv�ł͓��C����̏o���������A������u�Â������v�Ƃ́A���̗��j�I�o�܂Ɠ����̋Z�p�������炵�ĉ����Ӗ�����̂��A���C����͂ǂ�ȏh�����Ă���̂��ɂ��Ď咣����B�܂����C�����2011�N���k�����m���n�k�ő����Ȓn�k���Ɍ�����ꂽ�u��Ќ����v�ł��邱�Ƃ���A���̉e���Ƒ�ɂ��Ė₤�B���Ɂu�Ђъ���v�̐i�W�ɒ��ڂ���B��������270�K���̑ϐk�v��Ō��݂��ꂽ���̂�����1,009�K���ɑς�����Ɛ\�����Ă���B���̈��S�T�x�ɂ��Ė₤�B �@�ȏ�܂Ƃ߂ĘV�����������C���������ȏ�^�]�����邱�Ƃ̃��X�N�A���Ȃ킿���ӏZ���̐l�i����N�Q���郊�X�N���������Ƃ��I�Ɏ咣����\��ł���B�퍐���{���d�����q�F�ɌW��f�[�^��Ɛ�I�ɕێ����Ă���A�Z�������͒m��R���Ȃ��ȏ�A�퍐���{���d�͂��̖@��Ō����Z���ɑ��āA�܂����ӂ̑����̏Z���̊S�ƕs���ɑ��āA���ׂĂ̎������B������o��������s�������ƁA���邢�͔����A�Z���̐l�i����N�Q���邱�Ƃ̂Ȃ����Ƃ𗧏��Ȃ�������^�]�͋�����Ȃ��B �@3.���ӏZ���̊S�͓��C����́u�V�����v�ɂ���A�Z���́u�V�������͊댯�v���ƍl���Ă��� �@���N�t�A�퍐���{���d�����\�����u���ӎs���ł̏Z��������v�Ŋ�ꂽ����̍��ڕʐ��������i�bC��7���u�u���{���d���s�u����łC�v����27�N2�����v�j�B  �@�Z������̎���́u���o�N�����v���Q���ăg�b�v�ł���B���ӏZ���́u�Â������������Ƃ��Ă���v���Ƃɑ��Ă�����S���������Ƃ������Ă���B���̂��Ƃ́A���{���d��20�N�����^�]�ɂ��Ď��ӏZ���ɂ�����Ɛ������Ȃ���ΏZ���͔[�����Ȃ����ƁA�����Ď��ӏZ�������ڂ��Ă��邱�̖@��ɂ����Ă��A20�N�������ĉ^�]���鐥��ɂ��Ă������茟���A�i�@�̔��f�A�l�����Z���ɖ��炩�ɂ��邱�Ƃ����߂��Ă��邱�Ƃ������Ă���B �@�����Ĉ���w���k�БO���瓌�C���A���ˎs�A�߉ώs�A�Ђ����Ȃ��s�̏Z����Ώۂɍs���Ă����A���P�[�g�̌��ʂ��o����i�bC��8���؈���w�u�n��Љ�ƌ��q�́v�����`�[���u�n��Љ�ƌ��q�͂Ɋւ���A���P�[�g�����Z�v�i2016�N�x�����j���ʂ̊T�v�j�B �@���̃A���P�[�g�ł͏Z�����i�@�ɉ������҂��Ă��邩�ɂ��Ă̌��ʂ��L����Ă��邪�A�����ł͖�8�|14�́u�V���������������g��������͔̂��Ɋ댯�ł���v�Ƃ����ӌ��ɑ���l���������ʂ�}2�Ɏ����B  �@�ŐV��2016�N�x�������ʂł��A�u�����v���v��65.1%�A�u�ǂ��炩�ƌ��������v���v��18.0%�B���v83.1%�̏Z�����u�V�������͊댯�v�ƍl���Ă���B �@�Z���͓��C������u�V�������������ł���v���Ƃɑ��ċ����S�������Ă��邱�ƁA�����āu�V���������������^�]����̂͊댯���v�ƍl���Ă���B �@�Ȃ��A�퍐���{���d�́u�s�m�v�Ƃ��邩������Ȃ����A�Z��������ɂ����āu���{���d��20�N�����̐\�����o������Ȃ̂��v�Ƃ����Z���̎���ɑ��āu���ݓ������������킹�Ă��Ȃ��v�Ƃ������{���d�̕s�����ȑԓx�ɏZ���͂����ւ�s�M���������Ă���Ƃ������Ƃ�t�������Ă����B �@4.���C����͂ǂꂭ�炢�Â��O���[�v�Ȃ̂��H �@1970�N���BWR�����ł͓��C���ȊO�͂��ׂĔp�F�����肵�Ă���B �@���ɁA���{�̏��p�����̒��œ��C������ǂ̒��x�Â����ԂȂ̂��������B �@�������^���q�F�iBWR�j�Ɖ������^���q�F�iPWR�j�ƘF�^�ɂ���Đ������Ⴄ���Ƃ���A���C����Ɠ���BWR�^�ł̏��Ԃ������B���{�ōŏ��ɓ������ꂽ�K�X��p�^�̓��{���d�́u���C�����v�i�p�F��ƒ��j�������Ă���B �@1970�N��̌����͂��ׂāu�p�F�v�ƂȂ��Ă��钆�ŁA�B��C������u�^�]�ĊJ�v�����悤�Ƃ��Ă���B |

|

|

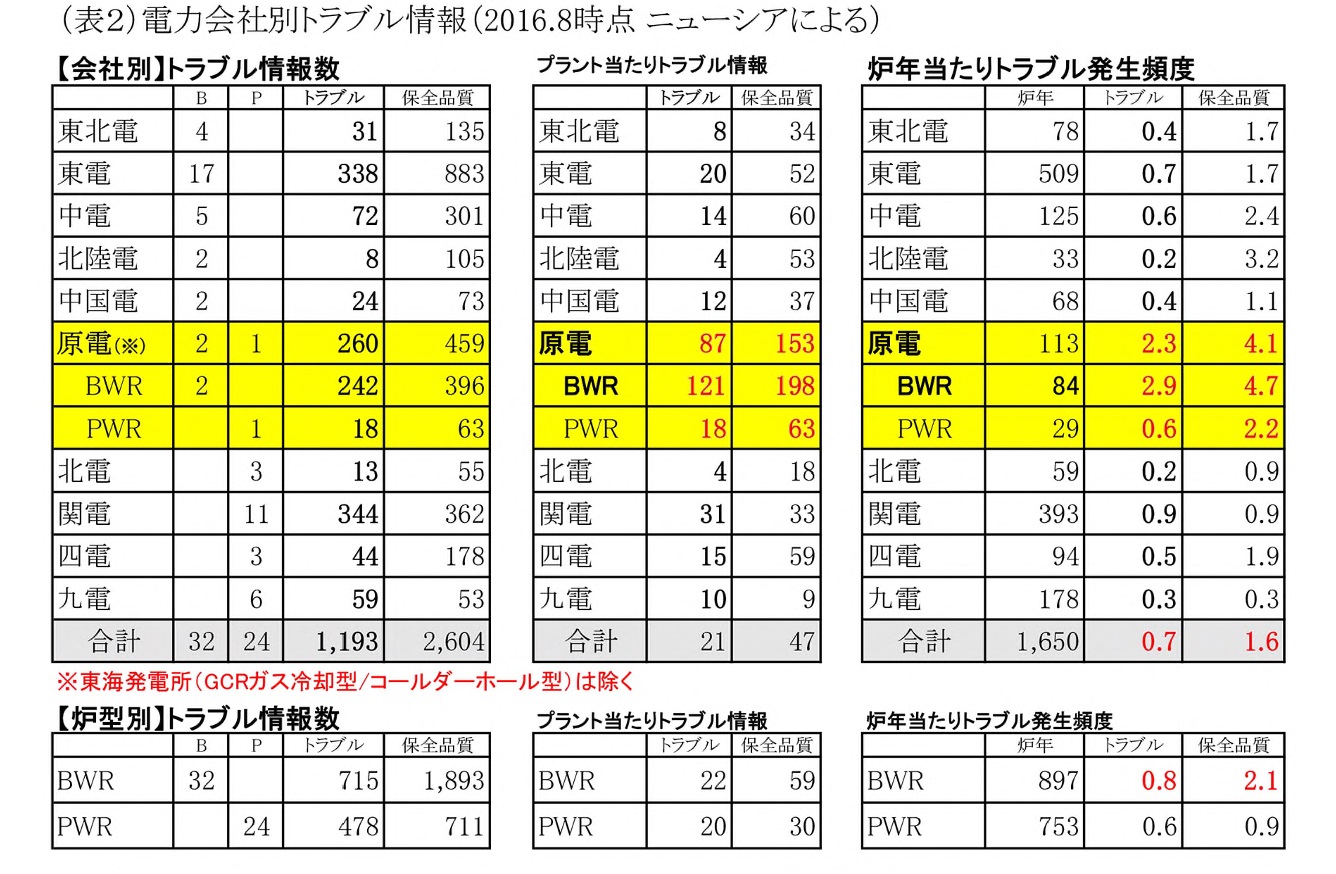

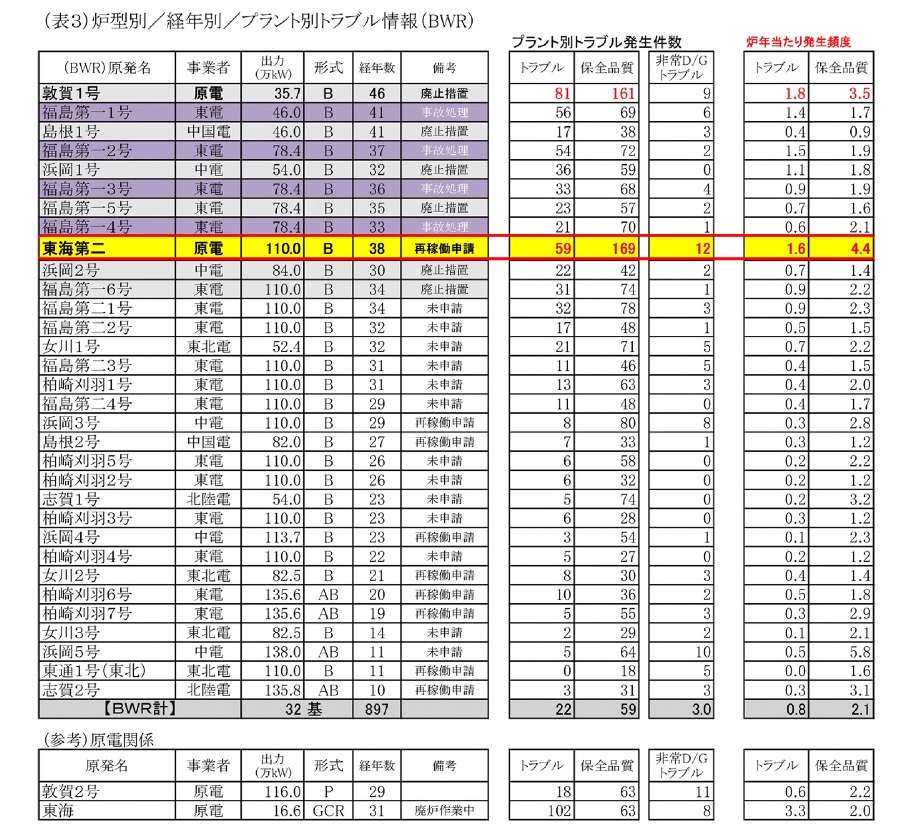

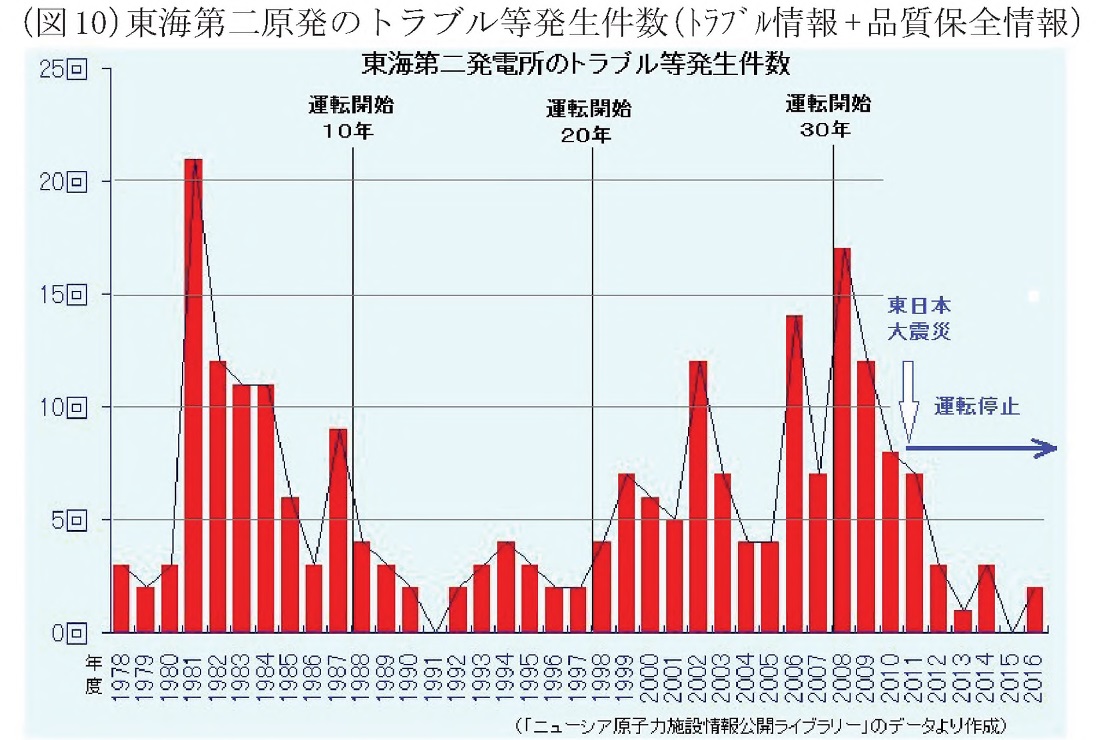

�@1970�N��ɐݒu���ꂽBWR���ĉғ�������40�N���o�Ă����20�N�^�]�����悤�Ƃ����͓̂��C��������ł���u���m�̐��E�v�ł���B�ٔ����ɂ����Ă������Ȋo��ƐT�d���������Č����ꔻ�f����邱�Ƃ����߂�B �@5.�g���u�����{��̓��{���d(��)�����ē��C��� �@�����āA���{���d���L�̌�������ѓ��C��������{�̌����̒��ł�����@��̏Ⴊ�����������Ƃ������Ƃ�\2�Ɏ����B�j���[�V�A�̃g���u�����f�[�^�x�[�X�i��2�j�����Ƃɍ쐬���Ă���i2016�N8�����_�j�B �@��L�̍����e�d�͉�Еʂ̌����ۗL���ƃg���u�����i��3�j�̌����A�^�̕\��1�v�����g������̃g���u���������B�����ĉE�\���g���u���������^�]�N���Ŋ������u�F�N�����蔭���p�x�v�ł���B�Ȃ����{���d�ɂ��Ă�GCR�^�́u���C�����v�͏��O���Ă���B���{���d�ɂ��Ă�BWR��PWR�̓���������B |

|

|

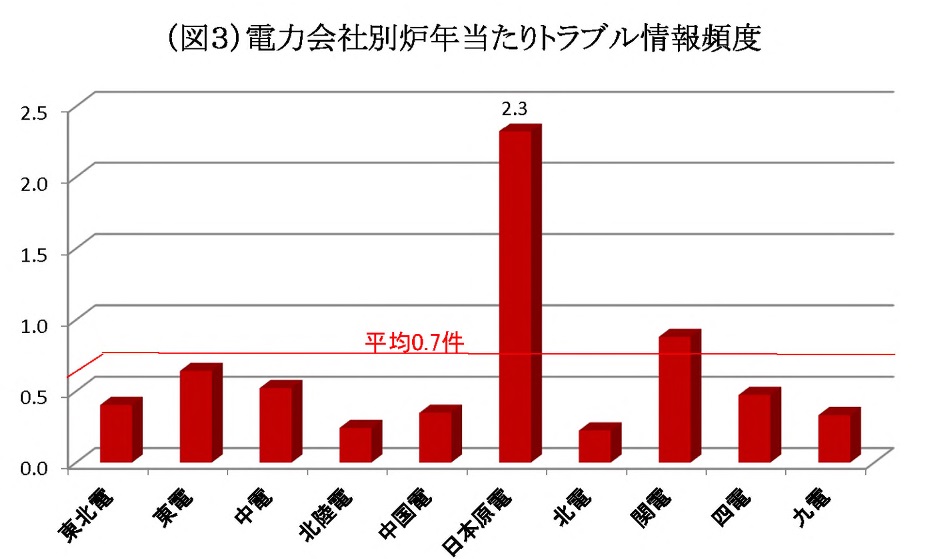

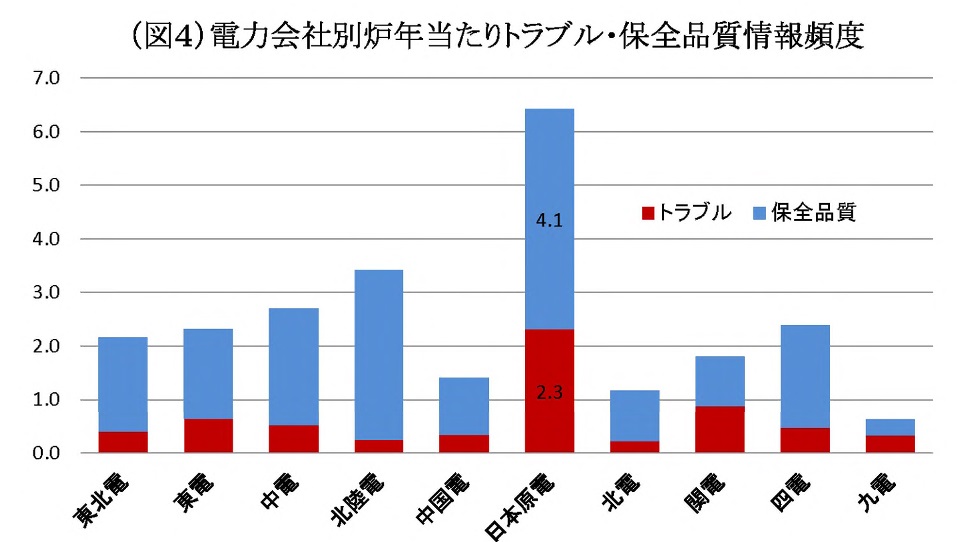

---------------------------------------------------------------------------- �@��2�F�j���[�V�A�iNUCIA�j�u���q�͎{�ݏ����J���C�u�����[�v�iNUClearInformationArchives�j�̗��B�������d���̋@��������ƌ̏ጏ�������W�����f�[�^�x�[�X����������Ă���A������ʋ@��̏ᗦ�����肳��Ă���B1988�N����@��̏�f�[�^�x�[�X�������v���W�F�N�g���J�n����A2003�N�Ɍ��q�͎{�ݏ����J���C�u�����[�i�j���[�V�A�j���J������A���ݓ��{���q�͋Z�p����Ǘ��^�c���Ă���B���S���m�ۂ̂��߂ɂ͉����d�v�ŁA�u���𗝉����Ă��Ȃ����v�𗝉����邽�߂̃��X�N�]���Ɍ����āA�N�����۔����p�x�A�@��̏ᗦ�A���ʌ����̏�m���A�@��n���s�쓮�m���A�̏�@�한���m���A�l�I�ߌ뗦����~�ς��A�u�s�m�����v�𗝉����邽�߂Ɋ��p����悤�Ƃ��Ă���B �@��3�F�u�g���u�����v�Ƃ́A���q�F�{�݂̌̏Ⴊ�����Ō��q�F���~������A�������ː������̘R�ꂪ���������ꍇ�ȂǁA�@�߂Ɋ�Â����ւ̕��K�v�ƂȂ鎖�ۂ������B�u�ۑS�i�����v�Ƃ́A���֕���K�v�̂Ȃ��y���Ȏ��ۂł��邪�A�ۈ������̌���̊ϓ_����d�͊e�Ђŋ��L�����邾���łȂ��A�Y���w�ł���L�����邱�Ƃ��L�v�ȏ��������B���J���C�u�����[�ɂ́u���̑����v���o�^����Ă���A���q�͔��d���^�c�̓���������̊ϓ_����d�͉�Ђ��v���X���\��z�[���y�[�W�f�ڂȂǂŌ��\���Ă�������������A�����ł͎��グ�Ȃ��B ---------------------------------------------------------------------------- �@�@��̏���̂����A�@�߂ɂ��ƂÂ����ւ̕`��������u�g���u�����v�̘F�N������p�x�͓��{���d���u2.3��/�F�N�v�ƁA�S�����ρu0.7��/�F�N�v��3�{�ł���B �@�d�͉�ЕʘF�N������u�g���u�����p�x�v��}3�Ɏ����B  �@�u�ۑS�i�����v�p�x���������d�͉�Еʁu�g���u���E�ۑS�i�����p�x�v��}4�Ɏ����B  �@�Ƃɂ����u���{���d�v�̌����͘F�N������̌̏ᗦ�������B �@�O�y�[�W�\2���i��BWR��PWR�̃g���u�����̕��ςł���B���{���d���L��BWR�́u�g���u�����v�p�x���u2.9��/�F�N�v�ƁABWR�S�����ρu0.8��/�F�N�v��3�{����B���{���d���LBWR�́u�i���ۑS���v�����p�x���u4.7��/�F�N�v��BWR�S�����ρu2.1��/�F�N�v�̔{�ȏ�ƂȂ��Ă���B �@���{���d��BWR�ɂ͓��C����łȂ��A���łɔp�~�[�u�ƂȂ����։�1���������Ă���̂ŁA�S����BWR�̃v�����g�ʃg���u���ꗗ��\3�Ɏ����A�u���C����v�̋@��̏ᔭ�����ɂ��Č���B |

|

|

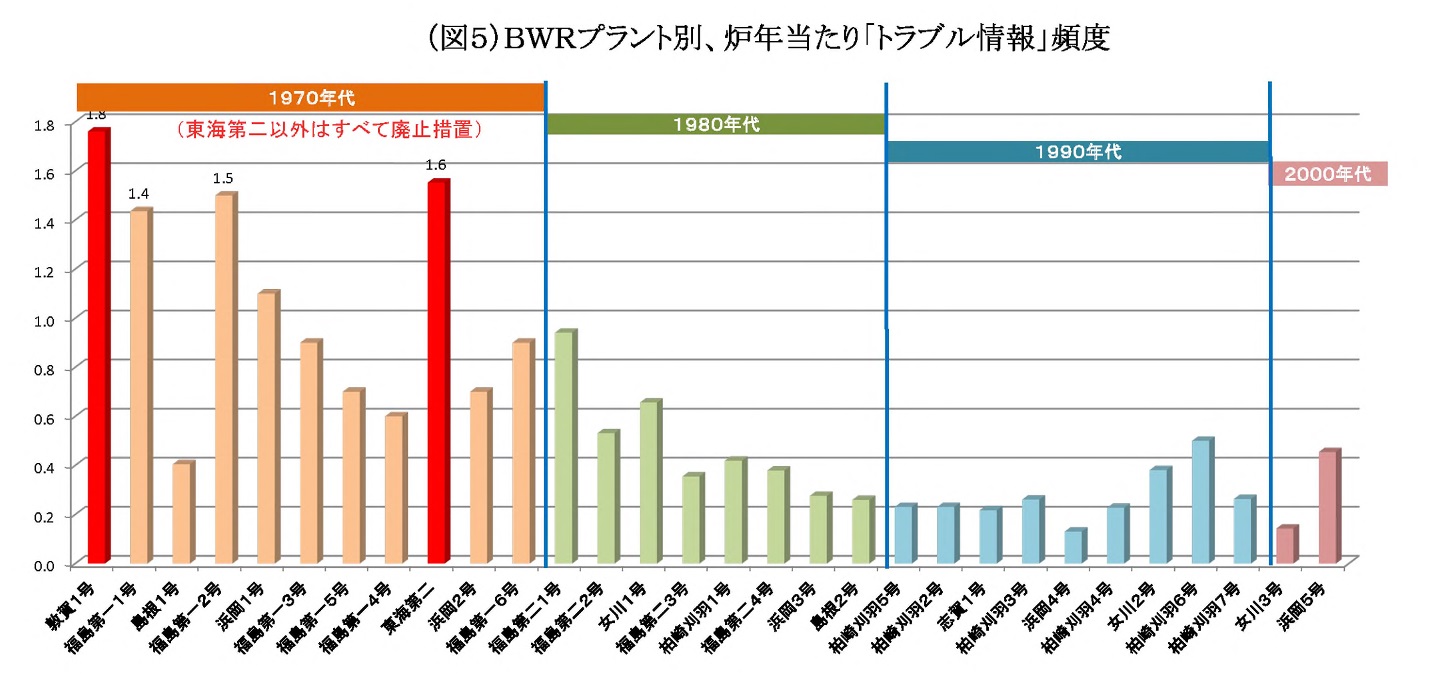

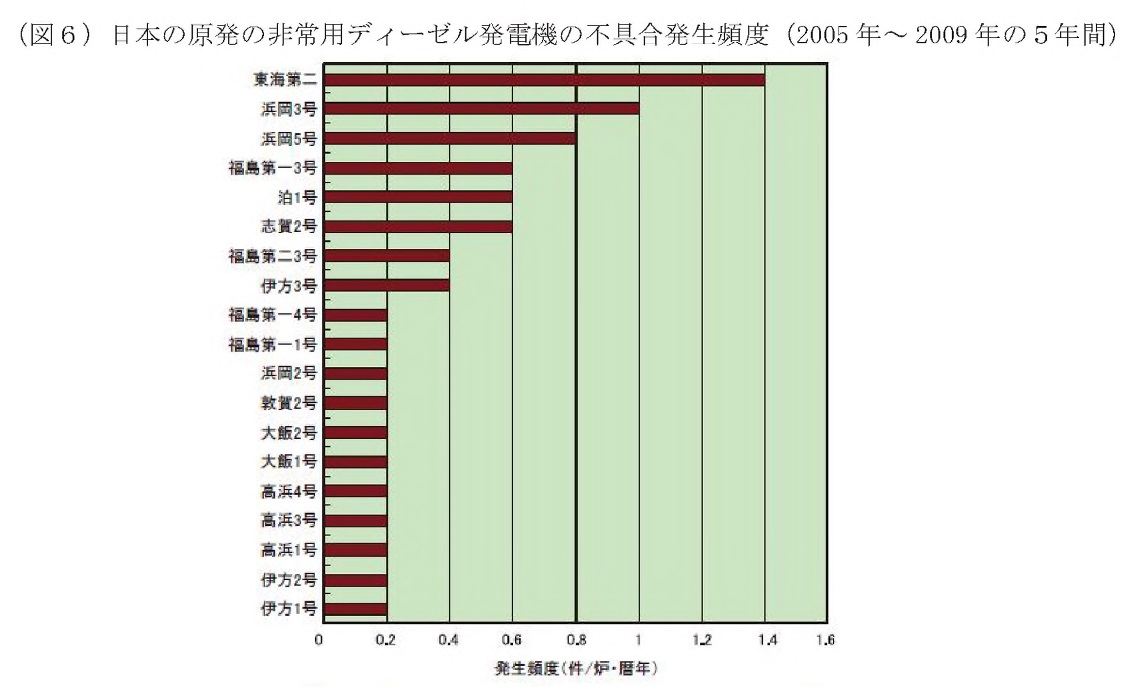

�@���C����́u�g���u�����v���@��̏�p�x�́u1.6��/�F�N�v�BBWR���ρu0.8��/�F�N�v�ɑ���2�{�̌̏�p�x�ł���B���{���d�̓։�1�����g���u�����g�b�v�������B���̃v�����g�ʂ̘F�N������u�g���u�������p�x�v���O���t�ɂ������̂����y�[�W�̐}5�ł���B �@�u�i���ۑS���v�ɂ����Ă��u4.4��/�F�N�v�ƁA���C����͕l��5���ɂ���2�Ԗڂɍ����A�S����BWR�̕��ρu2.1��/�F�N�v�ɑ���2�{�ȏ�ł���B |

|

|

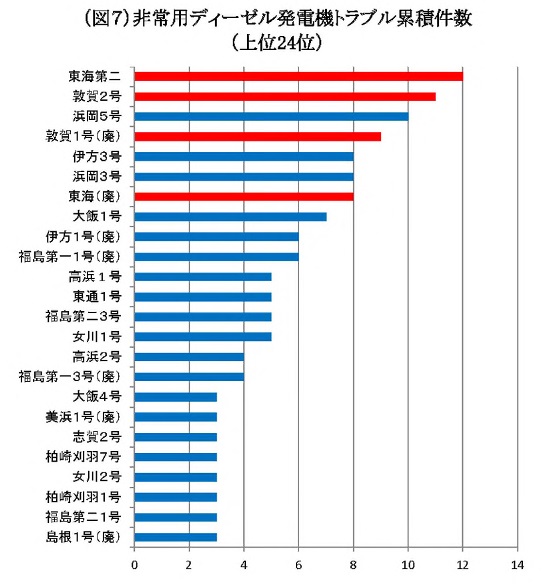

�@�u���C����v�͋@��̏ᔭ���p�x���S����̌����ł���B���ӏZ�����x�����{�ꍂ���Ƃ���̌������A���{��g���u���̑��������Ȃ̂ł���B �@���̎����͉����Ӗ����Ă��邩�H�@��ЂƂ��Ă̈��S�Ǘ��E�@��ۑS�\�͂̃��x�����Ⴂ����Ȃ̂��A����Ƃ��g���Ă���@�킪���������s�ǂȂ̂��A�Â�����Ȃ̂��H�@���̒��̈�ʊ�Ƃł����Ƒ��ЂƎw�W���r���Ď��Ђɐ��ޖ��𒊏o�����P���Ă���B�g���u���̌o����~�ς����͂��āu���������ł��Ă��Ȃ��̂��v�𗝉����邽�߂ɂ��̎��̏�j���[�V�A�̏������p����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�ЊQ�h�~�̃o�C�u���Ƃ���NASA���͂��߁A��ʂ̘J���ЊQ�̖h�~�Ɏg���Ă���n�C�����b�q�̌o�����̂悤�ɁA��̏d�厖�̂̔w�i�ɂ́A29�̌y���Ȏ��̂�����A���̔w�i�ɂ�300�ُ̈킪���݂���B �@���̓��C����̌̏ᔭ�����̍����́A�d�厖�̂̃��X�N����ݓI�Ɏ����Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B �@���{���d�͂��������������������I�Ȃ��Ƃ��炻�̗��R��������A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u����Ȃ��Ƃ͑債�����ł͂Ȃ��v�u��������K�v�͂Ȃ��v�ƌ����Ėٔ邷��̂�����܂ł̓��{���d�̏퓅�ł���B �@�i�@�́A�����������v�ɕ\�ꂽ�S�̑������ɂ��邱�ƂȂ��A�����ɐ��ރ��X�N��ǂݎ��A�[���ł�����������߂Ȃ���Δ����͏����Ȃ��͂��ł���B�i���C���ȊO�͂��ׂĔp�~�[�u�j�@���C����ɂ����錴�q�F���L�̘V�����i�o�N�j���ۂ����グ��O�ɁA���q�F�Ƃ͒��ڊW�Ȃ����ʂ̋@��ł��邪�A�������O���d����r���������̐������ƂȂ�u���p�f�B�[�[�����d�@�v�ɂ��čŏ��ɏq�ׂ�B �@���C��������p�f�B�[�[�����d�@�iD/G�j�̃g���u�������{��ł��邱�Ƃ������_�����o����i�bC��9���� ���c�P�v�u���Ă̌��q�͔��d���ɂ�������p�f�B�[�[�����d�@�s��̌X�����́vJournal of the Institute of NuclearSafety System 2011.Vol.18.267-274�j�B �@�_�����́u���{�̔��p�f�B�[�[�����d�@�̔��d�����̕s������p�x�v�̃O���t�i�}6�j�������B���̌̏�4���e��4�Ɏ����B |

|

|

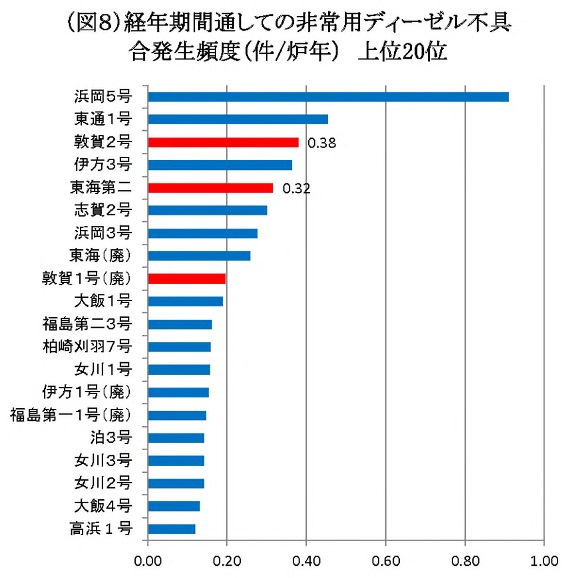

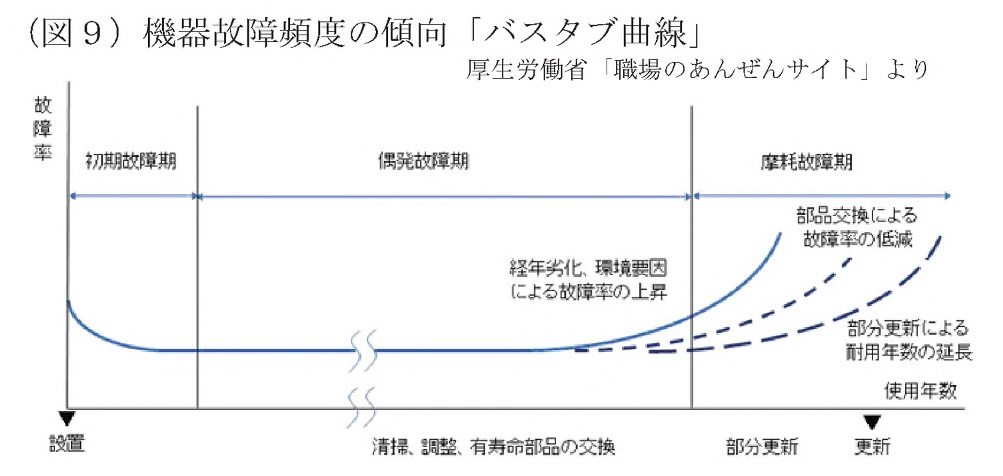

---------------------------------------------------------------------------- �@��4�F2005�N�`2009�N�̓��C����ł̔��p�f�B�[�[���̃g���u���͉��L6���B �@�@2006/2/15 ���p�f�B�[�[��2D 125kV�����d���n�n�������p�f�B�[�[��2D�̏�x��B2D�����̐N���A����Ք퐅�B���O������p�f�B�[�[�����Ɋђʂ���d���ǂ�`���Đ����H���B �@�A2006/4/11 ���p�f�B�[�[��2C �^�]���Ɏ蓮�N�����������̃^�[�j���O�{�����B�C���W�P�[�^�R�b�N�� 18��L-1���J�Œ��B �@�B2006/6/20 ���p�f�B�[�[��2D �^�]�� 2D �̎蓮�N���������A�V�����_L4�r�C��2�̂�������s����B���p�f�B�[�[��2D���~�B�r�C�كA�W���X�g�{���g�̃��b�N�i�b�g�ɂ݁A�A�W���X�g�{���g�z���_���ꂪ�i�W���A�E�����A�V�����_�r�C�ٓ��삵�Ȃ��Ȃ����B �@�C2008/2/19 ���p�f�B�[�[��2D ���q�F�^�]����2D�̒���������{�A�������䎺�̔��d�@���g�����X�e�B�b�N�B���p�f�B�[�[��2D���~�B���g���v������̃z�[���s�[�X�Ɉٕ��i�o���j�t���B �@�D2008/4/21 ���p�f�B�[�[��2C�E2D����������A275kV���d����~�����ĕ���Ւf��_�����B�d���n�ُ�x��Ȃ��̂ɔ��p�f�B�[�[���������N���B��������o�͎����N���ؑփX�C�b�`43G�͎����N����h�~���邽�߂Ɋu�����Ă����̂ɁA���d����蕜�A�w������g�p��Ԃɂ��Ă��܂��A���p�f�B�[�[��2C2D�������N�����Ă��܂����B �@�E2008/6/15 ���p�f�B�[�[��2D����������A������ԁA�����d�������킩�甭���B������~�B �@�Ȃ��A2010�N�ȍ~�̔��p�f�B�[�[�����d�@�̕s��͈ȉ�2�����o�^����Ă�B �@2011.3.11 ���k�n�������m���n�k�ɔ����Ôg�ɂ����p�f�B�[�[��2C�p�C���|���v�Z��������~�ɂ����p�f�B�[�[��2C��~�B �@2011.9.20 ���p�f�B�[�[��2C �V�����_�[�r�C���x�������_���ɕω��B�r�C���x���o��̒[�q�ܑ��B ---------------------------------------------------------------------------- �@���C����̔��p�f�B�[�[�����d�@�����{��̕s������p�x�ł���B �@�������A�����2005�N����2009�N��5�N�Ԃɍ����̌��q�͔��d���Ŕ��������s��i��4�j�̂��߁A�����炪�j���[�V�A�̃g���u�����̗ݐς��璲�ׂ��^�]�J�n����2016�N8�����_�܂ł̗ݐό�����}7�Ɏ����B  �@���p�f�B�[�[�����d�@�̃g���u���̗ݐό����͓��C������g�b�v��12���ł���B���{���d�̌��������������ʂɓ����Ă��邱�Ƃ���A���{���d���̗p���Ă���f�B�[�[�����d�@�̃��[�J�[�̖��A���邢�̓f�B�[�[���@��̕ێ�Ǘ��\�͂����̓d�͉�Ђɔ䂵�ė���Ă���Ƃ��l������B �@�������A�^�]�J�n��1978�N�����38�N�ԂŊ����������p�x�i�}8�j���o���Ɓu0.32��/�F�N�v�ƕK�������g�b�v�ł͂Ȃ��B  �@��̘_���Ō̏ᗦ�u1.4��/�F�N�v�Ǝ����ꂽ���Ƃ́A2005�N�ȍ~�Ɍ̏ᗦ���}�㏸���Ă���A���p�f�B�[�[�����d�@�n���S�̂��}���ɗ��Ă��邱�Ƃ��������̂ł���B �@�����Ŏ����ʂ�A�@��̏�p�x�͔N�����d�˂Ă䂭���ƂɃo�X�^�u�Ȑ��������B����Ƃ��Ă��������C����̃f�B�[�[�����d�@��2005�N�ȍ~���̋��E���z���Ė��Ռ̏���ɓ������ƍl������B��̘_���͂�����x�����Ă���Ɠǂނׂ��ł���B �@2011�N�A�����{��k�Ђɂ��O���d���r���̍ۂɔ��d�@�̃g���u�����������N���ł��Ȃ��l�Ȏ��Ԃ������Ă�����A���C������[���Ȏ��ԂɂȂ��Ă����ł��낤�B�̏�p�x���㏸���Ă����Ԃł��ꂩ��^�]����悤�Ȃ�Δ�펞�ɔ��p�̖������ʂ����Ȃ��\��������u�q���v������悤�Ȃ��̂��B�����Ƃ��Ă݂Ă��^�]���ĊJ���鎑�i�͂Ȃ��B�܂��Ă�^�]���ԉ����Ȃǂ͘_�O�ł���B �@6.�v�����g�̈�ʓI�̏ᗦ�̌X�� �@�v�����g�Ȃǂɂ�����u�@��̏�p�x�v�́A������o����v�����g�H�w���Ɠ���N�Y���u�ӌ����v�̒ʂ�A�N�����d�˂Ă䂭���ƂɁu�o�X�^�u�i�����j�Ȑ��v��`���Ƃ����B �@�ғ�����͐v�s�ǂɂ�鏉���g���u���������A���̌���P�����Ȃ���Ĉ��肵�A�V�������Ă䂭�ɂ�čĂё������Ă����Ƃ����Ȑ���`���̂���ʂ̃v�����g�Ȃǂ̌X���ł���B  �@���C���́u�g���u�����+�ۑS�i�����v�̔N�����ڂ��ȉ��Ɏ����B  �@2011�N3���ȍ~�A���q�F�{�̂���~�����܂܂ł��邱�Ƃ����Ă���A��ʓI�o�X�^�u�Ȑ��Ɠ��l�ȋȐ���`���Ă���A�^�]�J�n30�N���}���鍠���瑝���X���������Ă��邱�Ƃ��킩��B �@�퍐���{���d�́A�Z��������ɂ����āu�݂Ȃ���͌Â��A�Â��ƌ������A�V�������̂Ɍ������Ă�����̂�����A���j���[�A�������V���������ƍl���Ă��炢�����v�Ɛ������Ă���B �@�����X�V�͕����X�V�ł����Ȃ��B�������Ɉ��̖������ʂ����Ă���悤�ɂ������邪�A��b�I�ȂƂ���͌������ł��Ȃ��ȏ�A���E������̂������ł���B �@�������̐�20�N���^�]���悤�Ƃ���Ȃ�A���̖@��Ō����Z���ɑ��Ă��A���̍ٔ��Ŕ��f�������ٔ����ɑ��Ă��A�����ĉ������ӏZ���ɑ��āu���̐�20�N�^�]���Ă��[�����S�ł���v���Ƃ��������������������Ȃ�����^�]���邱�Ƃ͋�����Ȃ��B �@7.�v�����g�H�w���Ƃ���́u�ӌ����v �@�Ō�ɁA�V�����ɂ��Ă̎咣���͂��߂�ɂ������āA�v�����g�H�w���Ƃ̓���N�Y������̂����ւ�킩��₷���u�ӌ����v���o����i�bC��10���� ����N�Y �ӌ����u�Â������͂Ȃ��댯���v�j�B �@�u�v�����v�̍l�����A40�N���[���̈Ӗ��A�����ɂ�����Ǘ��̍���A�Â����f���̔p���E�X�V�ɂ��Ă̍H�w�I�m�����q�ׂ��Ă���B �@�Â������̊댯���A�H�w�I�ȏ펯���猩�����q�F�̊Ǘ��̂ނ��������A�����Ă��ꂩ��咣����u���͕��H����v�Ȃǂɂ��čٔ��������̈Ӗ�����Ƃ���𗝉�����ꏕ�ɂ��Ē��������B �@�ȏ�A���C����̘V�����ɂ��댯���ɂ��Ď咣���͂��߂�ɂ������āA���ӏZ���̊S�A���C����̗��j�I�ʒu�A���{��g���u���̑��������ł���Ƃ����������������B�܂����̎�������c�_���X�^�[�g�����邱�ƂƂ���B �@�ȏ� |

| |

KEY_WORD:���C��2-�������䎺-�o��_:TOUKAI_GEN2_: |