|

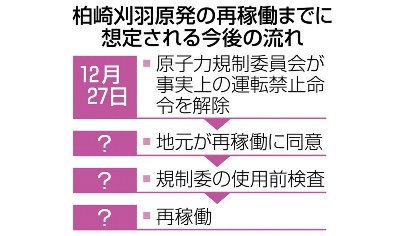

法的には「原子炉等規制法第61条の2の2第一項に基づく原子力規制検査の対応区分「第4区分」(安全活動に長期間にわたるまたは重大な劣化がある)から「第1区分」(自律的な改善ができる)に変更することを決定」した。これにより特定核燃料物質の移動を禁ずる是正措置命令が解除されたというわけだ。約2年8か月ぶりに「他の原発を有する電力会社」と同じ規制区分になった。 2020年9月21日(※)に発覚した「IDカードの不正使用及び核物質防護設備の機能の一部喪失」により、東電に原発を運営する資格があるのかが問題になった。 ※編集者注:「不正入室」が2020年9月21日、発覚は2021年1月23日ではないか。関連記事は コチラ  発表文 から説明を読み解く。 規制委は2023年12月27日、事実上の運転禁止命令を解除した。 2023年5月から12月までの間に「追加検査」として実施された規制庁による検査の結果、以下のとおり「是正が図られている」と判断している。 ======================== 原子力規制検査報告書 ======================== (1)正常な監視の実現 ・荒天時における特別な体制が整備されたことにより、立地地域の自然環境に臨機応変に対応する監視体制が確立し、見張人による正常な監視が行われるようになったこと ・定期的な訓練によって監視機能や見張人等の評価が行われ、実効性の検証を経て監視体制を更新していく仕組が整備されるとともに、現場実態を踏まえた効果的な不要警報対策が継続されるようになったこと ・変更管理の業務手順を原子力安全部門の手順に統合したことにより、部門間での相違がなくなり、原子力安全辞門との相互チェック機能が発揮され、変更時の影響評価や対策が適切に行われるようになったこと ・変更後の業務手噸で実施きれた変更管理については、所定どおり影響評価等の運用が行われるようになったこと ・PPCAP(防護是正措置計画)に原子力安全部門や審議内容に知見を有する者を加え、原因究明等の議論が活発に行われるとともに、迅速な情報収集を行う仕組を導入したこと。さらに不適合の類似性や頻発性を踏まえた傾向分析も開始され、多面的で実効的な議論が行われるようになったこと ・協力会牡からのCR起票が始まり、常日頃の気付き事項がPPCAPで一元管理されるようになり、CRの期限内処理の促進と相まって、現場が抱える様々な課題への対応が速やかに行われるようになったこと ・核物質防護の実務経験者からなる核物質防護モニタリング室員によって、現場の状況に応じた柔軟で独立した行動観察が行われるようになり、アンケート調査も踏まえた分析結果を直接社長に報告し、社長からの指示を核物質防護部門に伝達して改善を求めるといった一連の活動が自律的に行われるようになったこと ・核物質防護モニタリング室自身の気付き事項を自ら主体的にCR(コンディション・レポート状態報告書)起票し改善を主導する取組も始まり、核物質防護規定に明紀せれた「劣化兆候を把握した場合は迅速かつ適切に対応し、継続的な核セキュリティの向上を図る」方針が実施されるようになったこと ============================== 引用終了 ============================== (以上、原子力規制検査報告書(核物質防護に係る追加検査)今和5年12月原子力規制委員会より) さて、これらのことはさほど特別なことではない。むしろ当然されているべき水準の管理である。 しかし東電はそれができていないから、柏崎刈羽原発の特定核燃料物質の移動禁止の措置を命じられた。 それを解除してすぐに、使用済燃料を運び出す計画を立てたり、7号機の炉心に燃料を装荷する計画を申請するなどは、あまりに拙速である。 IDカ−ドの不正使用 は、中央制御室への出入権限を有する職員が自分のIDカードを紛失(後に見つかる)したと思い、同僚のIDカードを勝手に使って入域した。その際に他人のIDカードを利用した別の者の中央制御室への入室を許してしまったことが、セキュリティ上の重大な欠陥と見なされた。 2021年1月27日には「核物質防護設備の機能の一部喪失事案」が発生する。 柏崎刈羽原発の侵入検知器が下請け会社の従業員により破損させられるという事件 が起きる。これがさらに別の問題に発展する。 2月12日、この装置の復旧を説明する際に、過去に監視装置が故障し、その際復旧に時間がかかっており12台の装置について代替措置をとっていることを説明した。また、他の侵入検知器3か所の故障について、故障状況・復旧予定等の進捗状況に関する資料を提出。その際、東電は、代替措置を取っていたから問題ないと認識していたが、 規制庁は合わせて15か所のうち10か所は代替措置が不十分であり、さらに6か所については30日以上の期間不十分な状態が継続していることを指摘し、規制基準に逸脱していることを指摘 した。これを受けて東電は 2月19日に「核物質防護設備の機能の一部喪失」を公表 した。 2021年3月23日、原子力規制庁は東電に対し、対応区分を第4区分へ変更すること及びこれを受けて追加の原子力規制検査を実施することを 通知 した。この「2事案」について、直接原因や根本的な原因の特定、安全文化及び核セキュリティ文化の劣化兆候(第三者により実施された評価を含む。)を特定し、その内容を踏まえて、改善措置活動の計画を定め、21年9月23日までに報告するよう指示した。 2021年3月23日に「対応区分を第4区分へ変更」し追加の原子力規制検査を実施することとした。 この結果、期日を遡って2021年1月1日から規制区分の「4」とされた。原子炉等規制法に定める 「実用発電用原子炉の対応区分」 とは、次の通り。 ===================== 実用発電用原子炉の対応区分 ===================== 第五区分 許容できないパフォーマンス(監視領域における活動日的を満足していないため、プラントの運転が許容されない状態) 第四区分 複数、繰り返しの監視領域の劣化(各監視領域における活動日的は満足しているが、事業者が行う安全活動に長期間にわたる又は重大な劣化がある状態) 第三区分 監視領域の劣化(各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に中程度の劣化がある状憩) 第二区分 規制機関による対応(各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に軽微な劣化がある状態) 第一区分 事業者による対応(各監親領域における活動日的は満足しており、事業者の自律的な改善が見込める状態) ============================== 引用終了 ============================== 最も劣化した第五区分の一つ下、第四区分として評価された柏崎刈羽原発は、事実上の運転停止命令である第五区分と同様の規制区分とされた。 |