| [2024_11_18_13]解放基盤面と地震基盤面の深さ(日本記者クラブ_石渡明(前原子力規制委員会委員)_会見2024年11月18日) |

| [2024_11_18_13]解放基盤面と地震基盤面の深さ(日本記者クラブ_石渡明(前原子力規制委員会委員)_会見2024年11月18日) |

|

[会見動画頭出し]

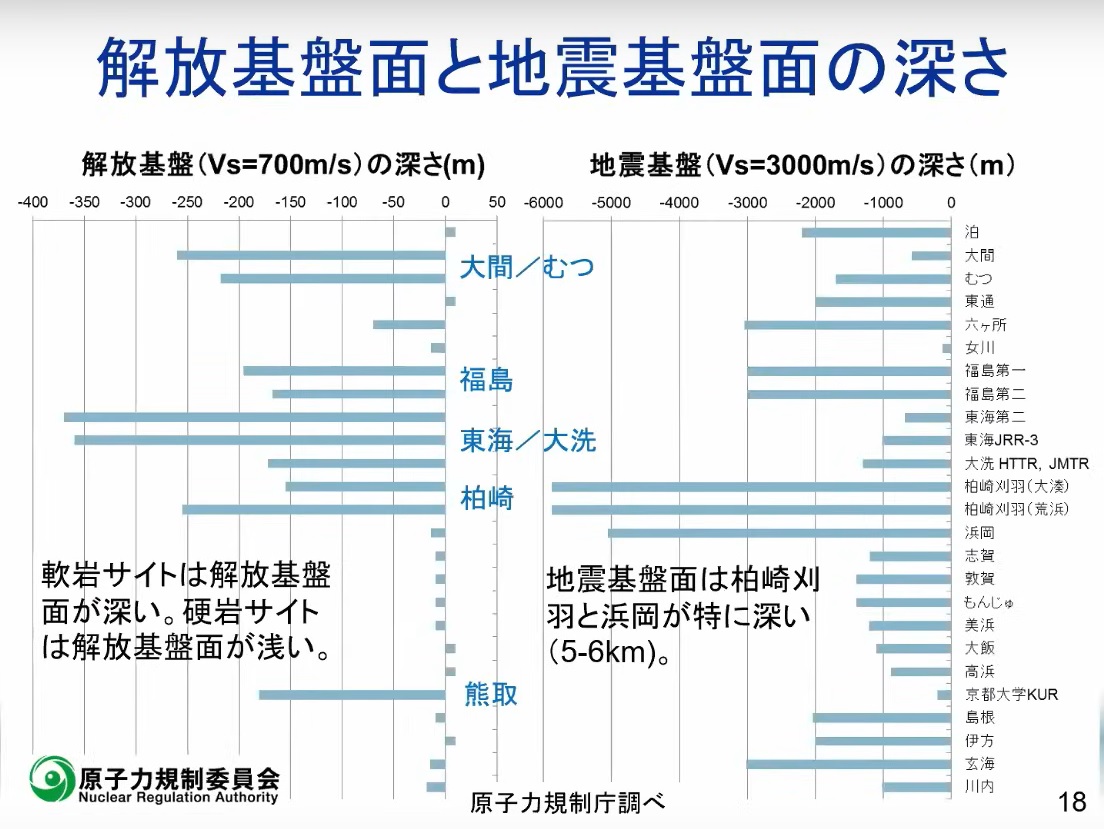

15:30  【石渡】 原子炉の直下に入れると申しましたが、ではどこに入れるか、どれくらいの深さのとこに入れるか、その場所を解放基盤面というふうに呼んでいます。 これはある程度岩が硬くなる所を解放基盤面とします。地面に近いとこは、柔らかいので、深いところにいって、S波の速度が700m毎秒になるところを、解放基盤面っていうふうに言っています。 これは解放基盤面の深さ、ここが0mで、こっちで100m200mと、こう行くんですけど、これ北から南へ並べております。 日本の原子力発電を北から南へずっと並べてますが、この辺を境いにこの解放基盤面の深さが全然違うということがお分かりになると思います。 西日本は非常に地盤が硬くて安定した地盤です。しっかりした硬い地盤です。それに対して、東日本は非常に深くもぐらないと、この地震波のスピードが700m超えない、つまりそれより低いと地震波のスピートが遅いんです。要するに、柔らかい地盤だということです。 こういうふうに発電所によって、全然地質が違う。これがやはり日本の原子力規制は、1つ1つやっていく、中々全部一律に同じ値を入れるとか、そういうことは中々出来ません。 ※以下は編集者の注である。 当図は 「日本の原子力規制と地質学 石渡明」(2015/9/13) の7ページ目の図に近い。 解放基盤面とは ATOMICA によると 解法基盤とは、原子力発電所の耐震設計に関する規制上の用語であり、原子力発電所耐震設計技術指針により次のように定義されている。「解放基盤表面とは、基盤(概ね第三紀層及びそれ以前の堅牢な岩盤であって、著しい風化を受けていないもの)面上の表層や構造物がないと仮定した上で、基盤面に著しい高低差が無く、ほぼ水平であって相当な広がりのある基盤(S波の速度Vs=0.7km/s相当以上の値を有する硬質地盤)の表面を言う」 地震本部の 「地震基盤と工学的基盤」 に地震基盤面の解説がある。 ある地点がどのくらいの揺れに見舞われるかを予測(強震動予測)するには、震源での断層の動きと震源から出る波の強さ等、震源から予測する地点までの距離や方向、それと地表の地盤特性の影響を考える必要があります。 一般的に、軟らかい地盤の場合、そこまで伝わってきた揺れが増幅されます。地盤の特性によりその大きさは大きく変化するため、強震動予測をする場合には、地盤の影響を大きく受けないところまでの地震動を、地震のマグニチュードと震源距離で設定し、次に地盤による増幅特性を別の方法で評価するという方法を用います。 「地盤の影響を大きく受けないところ」を地下のある深さのところに面的に想定しますが、その面を「地震基盤」と呼びます。震源からの距離がそれほど違わなければ、地震基盤に入射する波はどこでもほぼ同じと考えられます。具体的には、地表から深さ十数kmまでの地殻のS波速度は平均で毎秒3〜3.5kmとほぼ一定であるため、地殻最上部のS波速度毎秒3kmの地層を地震基盤と呼びます。 |

| |

KEY_WORD:石渡明氏_講演_: |