| [2018_11_01_04]特集 震災から7年、女川は今_東嶋和子(東北原子力懇談会_ひろば_コミュニケーションシリーズ_489号2018年11月1日) |

| [2018_11_01_04]特集 震災から7年、女川は今_東嶋和子(東北原子力懇談会_ひろば_コミュニケーションシリーズ_489号2018年11月1日) |

|

参照元

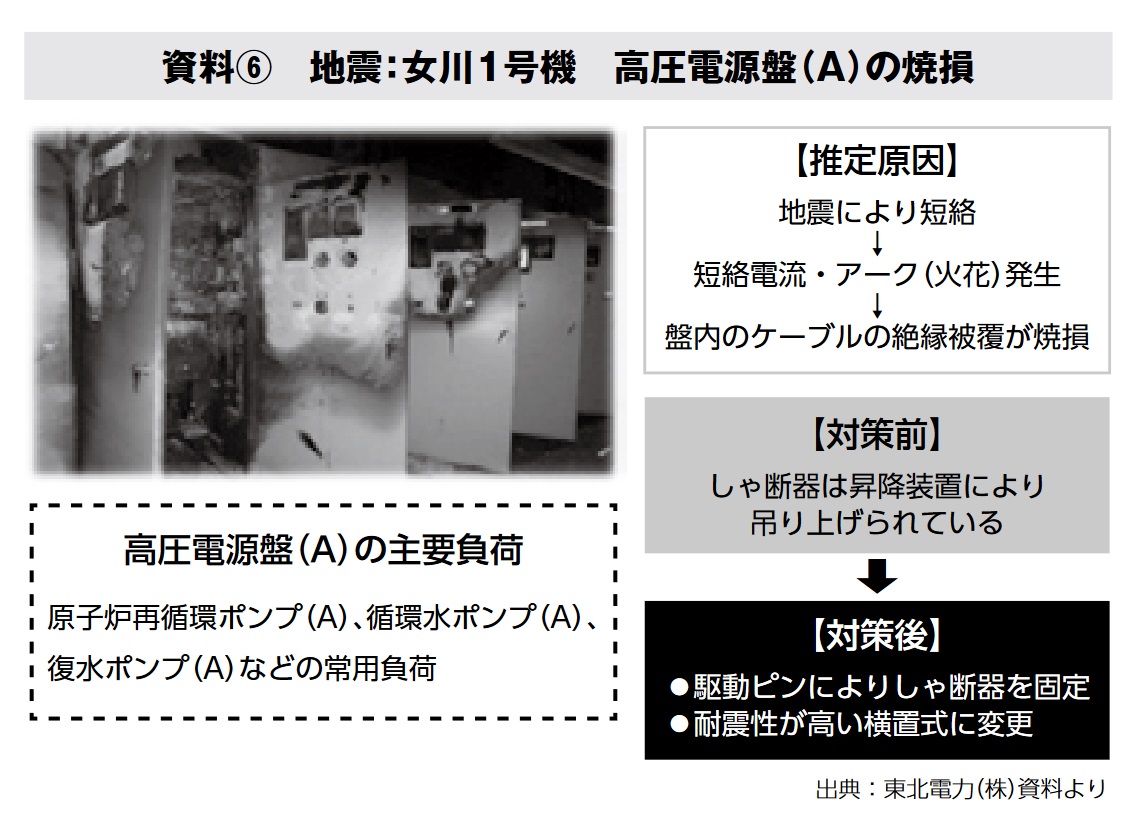

04:00 ※引用者注:以下はP28~32の抜粋である。 ◆ 1号機タービン建屋で火災 〈16時頃、1号機タービン建屋での火災発生にともない、消防署勤務経験者(東発(※)3人、東芝2人)に対し、東北電力から対応要請があった。発電所員と現場に向かうも、黒煙がひどくて近づけない。排煙作業をしつつ内部への侵入を試み、ようやく出火箇所を確認。消火活動の結果、22時55分に鎮火した。 (※)引用者注:東北発電工業 一方、排煙作業では、軸流ファンなどが津波で流されていたために残る機材を急いで集め、タービン建屋内に仮設排風機を設置して黒煙を排出した。 東北電力によると、地震の揺れでショート(短絡)し、高圧電源盤で火花が発生して絶縁被覆が溶け、煙が出たという。(資料⑥・28ページ)〉  ――3月11日の動きを詳しく伺いたいのですが、先に火災があったのですか。 須田(※) 火災が発生して対応しているなかで、現場を見に行った人から2号機の原子炉建屋附属棟に水がたまっているという情報が届く、という順番だったと思います。事務所に待機していたら、煙が充満しているので排出したいと電力さんから保安電話で要請がありまして、我々が持っている機材をかき集めました。送風機とか電工ドラム、ダクト関係をあるだけ用意して現場に向かって。放射線管理区域内だったので、正規のルートで着替えて入りました。18時ごろだったと思います。もう暗くなっていました。 (※)引用者注:東北発電工業女川支社 ――どんな気持ちで向かいましたか。 須田 排気の作業は酸欠の危険をともなうので、日頃からファンの設置などはしています。それで、だいたい想定しながら機材をそろえて現場に向かいました。どれだけ煙が充満しているのか行ってみないとわからなかったし、結構暗くなっていたので、懐中電灯を使って現場の状況に応じて動くしかないと。若干危険な部分はあったのですが、慎重にセッティングをしました。東発だけでは機材が足りなくて、協力会社さんにもありったけのファンとダクトを貸してくれと要請してトラックに積んで、5、6人で行った次第です。 先に入った方々が必死に消火していて、とにかく匂いがすごかった。プラスチック系が燃えていたので。目がしょぼしょぼするくらいひどかったので、全面マスクを着用したのは覚えています。煙は上のほうまで来ていた。火災は地下1階だったので階段の途中にファンを設置して、外まで出す距離が結構あったので、送風機をダクトでつないで煙を排出しました。1、2時間はかかりましたね。 ◆ 2号機建屋に海水が流入 〈火災対応の連絡直後、2号機原子炉補機冷却系熱交換器室で浸水が発生し、電力から排水してほしいとの要請があった。排水に必要な水中ポンプ、ホースなどの資機材を準備し、現場へ直行した。資機材が津波の被害を受けており、水中ポンプは当初5台しか確保できなかった。地下3階から1階まで海水を汲み上げるため、東発の提案で途中の階に溜枡(ポリ容器)を設置して中継し、再度ポンプアップすることで排水できた。 補機冷却水ポンプを浸水から守るため、周囲に土嚢を積んだ。1個約30キロの土嚢をつくり、建屋入口から地下3階まで担いで運び、約1メートルの高さの土嚢で周りを囲った。余震のたびに浸水の不安が襲うなか、水中ポンプ設置に12人、土嚢設置に29人の東発社員らが夜を徹して作業した。 東北電力によると、追加設置した潮位計の蓋が津波の衝撃で押し上げられ、海水が配管やケーブルの隙間を通って建屋内に流れ込んだ。約2・5メートルの高さまで浸水したものの、発電所員と協力会社社員が力を合わせた結果、排水できた。(資料⑦・31ページ)〉 ――矢継ぎ早に浸水対応の指示があった。 須田 火災はひと通りのことはやって、いったん事務所に戻ってきたんですね。非常食の晩飯――水を入れると温まるご飯――をとった後、今度は「水をかき出してくれ」という要請がきて。そこでまた、我々が持っている機材をかき集めて。浸水場所から地上まで距離があったので、ホース関係は当社のみで対応できず、電力さんの倉庫にあったホースも全部現場に持ち込んで、とにかく可能な限り外にかき出す作業を――その間に土嚢のほうも別部隊がやっていたんですけれども――結局、明け方までやっていましたね。 |

| |

KEY_WORD:アーク放電火災_:ONAGAWA_:HIGASHINIHON_: |